|

| Copy Rights by Shamoli Roy |

বিগত কয়েকটি একাডেমিক কাজ আমরা টিমওয়ার্কে সম্পন্ন করি। এমন প্রেক্ষাপটে পড়াশোনা করতে গিয়ে তৎকালীন ও সমকালীন বুদ্ধিজীবিদের সমাজ নিয়ে ভাবনা, তাঁদের বিদ্যাবুদ্ধির দৌরাত্ম্য আমাদের মননে একাধিক প্রশ্নবোধক চিহ্ন এঁকে দেয়। এসবের উত্তর খোঁজার নিরলস প্রচেষ্টার সাথে ভাবনার জগতে আমরা হেঁটে হেঁটে চলি, নিরন্তর আর নিজেদের প্রশ্ন করি পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের লড়াইয়ে আমাদের দেশীয় পরামর্শদাতাদের অবস্থান আর ভূমিকা কোথায়, আর কেমন?

সুতরাং উত্থাপিত প্রশ্নের জিজ্ঞাসার জবাবের দৃষ্টিভঙ্গি হতে পারে ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে। অর্থ্যাৎ কোথায় জোর পড়ছে তার ওপরে নির্ভর করছে উত্তরের ধরণ। প্রশ্নকর্তার জিজ্ঞাসার ধরণ এবং ধারণ যেটি নির্ধারণ করে দিচ্ছে উত্থাপিত প্রশ্নের চারটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং একইভাবে জ্ঞান ও ধারনার বিনির্মান পদ্ধতিটির কাঠামোটিই। এই জ্ঞানতাত্ত্বিক পদ্ধতিটি, যা অপরিমেয় জ্ঞান জগতে রুপান্তরিত হবে। উদাহরণ হিসেবে ভারতীয় চিন্তার কথা বলা যায়। যখন ভারতীয় জ্ঞান-গরিমার উপর জোর দেওয়া হলো, তখন মৌলিক যে প্রশ্নটি এলো তা হলো—’আদৌ ভারতীয় চিন্তন বা চিন্তাপদ্ধতি বলে কি কিছু আছে?’ নাকি এ চিন্তন প্রাক-শিল্প, প্রাক-ছাপাখানা, গ্রামীণ ও তদুপরি ডিসকোর্সবিহীন একটি ফেনমেনোলজিকাল অস্তিত্বের অনুসন্ধান কি না?

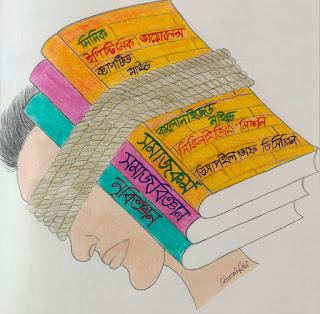

এমন ভাবনা থেকেই মালয়েশিয়ান দাপুটে চিন্তাবিদ, যার লেখার সাথে আমাদের মননের সুর আর স্বরের স্বাদ খুঁজে পাই সেই সৈয়দ ফরিদ আলাতাসের সাথে যোগাযোগ করি ইতিবাচক প্রত্যাশায়। অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে তিনি সর্বাত্মক সহযোগিতা করেন, আমাদের প্রশ্নের জবাব দেন আর আমাদের অনুসন্ধিৎসু মনের অধিকতর খোরাক যোগাতে তাঁর পিতার লেখা চারটি ইংরেজী জার্নাল দেন, তন্মধ্যে দুইটি নিয়ে প্রথম খন্ড (বর্তমান গ্রন্থটি); এবং শেষের দুইটি নিয়ে দ্বিতীয় খন্ড ( যেটি নির্ভর করছে প্রথম খন্ডের সাফল্যের উপর) । অতঃপর আমরা ভাবানুবাদ শুরু করি; আমাদের বেড়ে ওঠা, চিন্তা-চেতনা আর পারিপার্শ্বিক সমাজ ব্যবস্থার আলোকে। দার্শনিক জ্যাঁ, জ্যাঁক রুশোর কথাটি আমাদের মননে আর চিন্তনে আঘাত করে যে মানুষ জন্মগ্রহণ করে মুক্ত হয়ে কিন্তু সমাজ তাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে। এটি আমাদের কাছে প্রত্যাঘাত হয়ে ফিরে আসে বন্দী মননের বুদ্ধিজীবি হয়ে। এই প্রক্রিয়াটার উৎস অনুসন্ধানই আপনাদের ভাবাবে বলে আমরা দৃঢ়ভাবে মনে করি।

একটি সমাজ বির্নিমানে বুদ্ধিজীবিদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। কিন্তু এ ভূমিকা প্রশ্নবোধক হয়ে দাঁড়ালে, সমাজ তার সঠিক রাস্তায় চলতে পারে না বরং পিছুটানের প্রত্যাশায় এলোমেলো ভাবনায় খেই হারিয়ে ফেলে। কষ্টে ভোগে জনগণ। উদাহরনে বলা যায়- বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে সংবিধানের মূলনীতি হিসাবে ধর্ম নিরপেক্ষতার অবসায়নে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জনগন আজোও খেসারত দিচ্ছে ।

আমাদের লোকায়ত কবি হাছন রাজার মতো আঁখি মুন্জিয়া ভাবুন। একটু চোখ বন্ধ করে দেখতে থাকুন। কলোনী। ব্রিটিশ। ভারত। পাকিস্তান। যুদ্ধ। ১৯৭১। বাংলাদেশ। রাষ্ট্রধর্ম। ১৯৭১ হতে অদ্যাবধি পর্যন্ত আমাদের পরিচিত লোকজনের চেহারাগুলো ভেসে উঠছে-বাম-ডান, দেশী-বিদেশী, সরকারি-বেসরকারি, এজেন্ট-দালাল, ন্যাশনাল–কপোর্রেট, পক্ষ-প্রতিপক্ষ কিংবা সরকারি দল, বিরোধীদল, আরো কত কি? চোখ খুলুন। পুবের আকাশে আভা উদীয়মান; আলো আসবেই। পথ চলতে গিয়ে হাঁটুন আপন পথে-ভাবুন নিজের মতো করেই। আত্মবিশ্বাসী হয়ে; হোমি ভাভার মতে,‘মিমিক’ হয়ে নয়। আমরা দৃঢ় প্রত্যয়ে আবারো বলছি ’মিমিক’ হয়ে নয়।

আমরা জোর দিয়ে বলতে পারি যে, ’আধুনিক’ মানে মিমিক হয়ে যাওয়া নয়, কিংবা কলোনাইজড মননের উলঙ্গ চেহারাটির প্রকাশ করা নয়। আপাতত: আমরা বরং কেতাবি তত্ত্বের বিদ্যায়তনিক ধারনার আলোকেই মেরুদন্ডহীন কিংবা নিম্নস্বরের মানুষের সাথে কথোপকথন করে বেড়াই ঘাটে-অঘাটে কিংবা ঘাটান্তরে। পুব আর পশ্চিমের ফারাক কেবল কর্ম ও মননের মাঝে অর্থনৈতিক; সাদা-কালোর মাঝে নয়। পুরো বিষয়টার মূলে আছে দর্শন, দেখার চোখ, অন্তরের বিশ্বাস। যেমনটা আমরা ভারতীয় দর্শন সর্ম্পকে বিএম মতিলালের বইয়ে পাই - আমরা যদি আলোচনার শুরুতেই জিজ্ঞাসা করতে থাকি ‘ভারতীয় যুক্তি এবং পশ্চিমা যুক্তি‘ – পার্থক্য কী? তবে আমরা একটি পাল্টা প্রশ্ন রাখতে পারি: "পশ্চিমা যুক্তি কী?" এবং এ বিষয়ে আমরা কেতাব থেকে হাজার হাজার বিবাদমূলক উত্তরও পাই। যুক্তি সম্পর্কে একটি "আধুনিক" ধারণা আছে, এবং আমরা ভারতীয় যুক্তি ও ধারণাগুলির মধ্যে পার্থক্যটি তৈরির চেষ্টা করতে পারি। নিম্নলিখিত পার্থক্যগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করা যায় ---

প্রথমত, কিছু জ্ঞানবিজ্ঞান সংক্রান্ত বিষয়গুলি এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বলে মনে করা হয়। আমরা কেন বলছি "ভারতীয় যুক্তি।" কারণ সুস্পষ্ট। ভারতীয় যুক্তি মূলত অনুমান-নিদর্শনগুলির একটি অধ্যয়ন, এবং অনুমানটি স্পষ্টভাবে জ্ঞানের উৎস হিসাবে চিহ্নিত, একটি প্রমাণকও বটে। সুতরাং অধ্যয়নের সাধারণ অন্তর্ভুক্ত তথ্য থেকে জ্ঞান আহরণের প্রকৃতি সম্পর্কিত প্রশ্নাবলী সরবরাহ করা, যা প্রমাণক হিসেবে নিজেই অন্য জ্ঞানের অংশ হতে পারে ,যদিও আধুনিক যুক্তির ডোমেন থেকে জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রশ্নগুলি অবশ্য ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ দেওয়া হয়।

দ্বিতীয়ত, একটি তাৎপর্যপূর্ণ পর্যবেক্ষকের কাছে, লজিক্যাল তত্ত্বগুলির আলোচনা ভারতীয় মনস্তাত্ত্বিক এবং স্বজ্ঞাতদৃষ্টিতে ভারী বোঝা বলে মনে হবে। তবুও মনোবিজ্ঞানের ভূমিকা, কীভাবে একটি মানসিক ঘটনা আরেকটি মানসিক ঘটনা বা ঘটনার কারণ এবং কীভাবে একটি অন্যটির সাথে সংযুক্ত, যেটি প্রভাবশালী ভারতীয় উপস্থাপনাও বলে মনে করা হয়।

তৃতীয়ত, ঐতিহাসিকভাবে, গ্রীকদের সময় থেকে, গাণিতিক মডেল পশ্চিমে যুক্তি বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ভারতে, একটা ব্যাকরণ ছিল গণিতের পরিবর্তে, এটি ছিল প্রভাবশালী এবং যৌক্তিক। তত্ত্ব ব্যাকরণ অধ্যয়ন দ্বারা প্রভাবিত ছিল। কেন এমনটি হয়েছিল তা একটি প্রশ্ন। আমরা এর উত্তর দিতে পারি না। এই যুক্তিটি কিছুটা দ্বিতীয়টির সাথে সম্পর্কিত।

সর্বশেষে, পশ্চিমাঞ্চলে খুব ভালভাবে ঐতিহ্য,এবং পাঠ্যক্রম অধ্যয়নের মধ্যে ভারতীয় ঐতিহ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি বলে দাবি করা হয়। অধ্যয়নের নিদর্শনগুলির সর্বোত্তম ছিল দুটি প্রক্রিয়ায় অচেতন মিশ্রণ। তবুও মনে করা হয় এই মিশ্র সংস্কৃতির সীমানা পেরিয়ে মানুষের ধরণগুলি খুব বেশি দূরের নয়।

না, আমরা এডওয়ার্ড সাঈদের মতে, সাধারণ মানুষের সাথে বুদ্ধিজীবিদের আলাদা করব না। এতে করে ভাব-গাম্ভীর্যের কারণে খটমটে তত্ত্ব বা তথ্যের সমন্বয়ে আপনাকে বিপাকে পরতে হতে পারে। পাঠকও একটু পরিশ্রম করুক তার বিদ্যা-বুদ্ধি খাটিয়ে। শ্রমিক আর বুদ্ধিজীবির মধ্যে সাদৃশ্য উভয়ই শ্রম বিক্রি করেন। ধরে নেই কৃষক তাঁর শ্রম কাজে লাগান, খায়-দায় ফূর্তি করে, দিন শেষে ঘুমায় আর গ্রামীণ চায়ের দোকানে প্রাণ খুলে কথা বলে- সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি নিয়ে। একজন তাত্ত্বিক হিসেবে ঐ সকল কথাগুলো আপনি কোন কোন না তত্ত্বের ছাঁচে ফেলতে পারবেন। এই ফেলা–না ফেলায় আপনার বা পাঠকের হয়তো কিছুই যায় আসেনা। কিন্তু আমরা যখন এসব বিষয় নিয়ে লিখতে বসেছি তখন আমাদের অনেক কিছুই যায় আসে। তাহলে ধরুন-উল্লেখিত কৃষকের সাথে আমাদের বুদ্ধিজীবি সমাজে বাস করা কিংবা রাষ্ট্রীয় সুবিধা ভোগ করা সুবিধাপন্থী বুদ্ধিজীবির পার্থক্য/তফাৎ অনেক। ঐ সকল পার্থক্যগুলোর মধ্যে মূল তফাৎটা হলো মননের বন্দীত্ব। যা আমরা বলতে চাইছি। পাঠকও তা বুঝুক বলে আমরা পাঠকের প্রতি গ্রণ্থটি পড়ার দায়ও চাপিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ। ইচ্ছাকৃতভাবেই। ভাবনার বৈধব্য আমাদেরকে পিছিয়ে দিয়েছে, আর না। আলো আসুক ---।

অনুবাদ করতে গিয়ে সমস্যায় পড়েছি ভাষা নিয়ে। টেক্সট আর মনের অনুবাদ সমান হয়না অনেক জায়গাতেই। কিন্তু মুশকিল হলো, আমরা বাংলা ভাষাভাষী দুইজন দেশে কাজ করছি একাধিক বিষয়ে। সহজ অনুবাদ, আর আলোচনা করতে গিয়ে হিমশিম খেয়েছি। প্রযুক্তির সফল প্রয়োগ, যা আমাদেরকে সহায়তা করার ফলে বিপদেই ফেলে দেয় ঢের বেশী। তাছাড়া, এই মূল কাজটা/ লেখাটা আজ থেকে আরো ছয় দশক আগের। স্থান, কাল ,পাত্র বিবেচনায় অনুবাদ করতে গিয়ে সতর্কতা অবলম্বন করাটা ঝামেলাও বটে; অনেকটা শ্বাপদসংকুল অরণ্যে হেঁটে চলার সমতুল্য।

তবুও বলবো আমরা আমাদের ক্ষেত্রে ভাষান্তরে যথেষ্ট সজাগ ছিলাম; এবং বিশ্বস্ত থেকেছি শব্দ চয়নে আর চরিত্র বর্ণনে; আন্তরিক চেষ্টাও ছিল মূলকাজটাকে সেন্সুয়ালি ঠিক রাখতে। যেমন, মূল জায়গায় Intellectual বহুবার, বহুভাবে, বহু আঙ্গিকে এসেছে। শুনতে একঘেয়েমি লাগবে বলে কখনো বুদ্ধিবৃত্তিক বা বৌদ্ধিক প্রতিশব্দ ব্যবহার করেছি। সময়, স্থান আর পাঠক বিবেচনায় আমরা একে পুরোপুরি অনুবাদ গ্রন্থ বলতে নারাজ। কারণ, আমরা প্রাসঙ্গিক অনেক কিছুই আমাদের পড়াশোনা আর চলার পথের ঘটন-অঘটন সংযোজন করেছি যা আমাদের মধ্যবিত্তের জীন-যাপনের অভিজ্ঞতার ফসলও বৈকি? এক্ষেত্রে মূল অনুবাদে ব্যবহূত নির্যাসটুকু নিয়ে আমরা শব্দ ও বাক্য সংযোজন করেছি, যাতে পাঠক সমাজ পারিপার্শ্বিকতার সাথে নিজেকে রিলেইট করতে পারেন সম-সাময়িক ঘটনা বা ব্যক্তির কার্যকলাপে।

আমরা বিষয়গুলি বুঝতে ও উপলব্ধি করতে বা করাতে চেষ্টা করেছি আমাদের সমাজ ও প্রাত্যাহিক জীবনের ঘটনা দিয়ে, যাতে আমাদের মধ্যেকার বুঝা-পড়ার মাঝে কোন ফাঁক বা দায় না থাকে। আমরা কোনও রেফারেন্স সরাসরি দিলাম না, বরং টীকা আকারে শেষে যুক্ত করেছি। পড়তে গিয়ে যেন আমাদের পাঠকগণ বিরক্ত না হোন। তাছাড়া বিষয়টি পড়ার বেলাতেও সুবিধা দেয়।

সামাজিক মাধ্যমের একটি লাইভ অনুষ্ঠানে প্রশ্ন করছিলাম “অ-পশ্চিমা বিনির্মানে আবারো পশ্চিমা প্রভাব কেন? আমরা কি আমাদেরকেই নির্মান করতে পারিনা?” উত্তরদাতা চমক দিয়ে উত্তর দেন-অক্সিজেন ছাড়া আমরা কিভাবে বাঁচবো? English enlighten দ্বারা প্রভাবিত। এথেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কোন উপায় নাই?

উত্তরদাতা এই নৃবিজ্ঞানীর উত্তরে বলা যায় যে, আমরা নিজেকে স্বাধীন ভাবতেই পারিনা। অর্থ্যাৎ বন্দি মননের বুদ্ধিজীবী আমরা হবো। আমরা শুরু করিই এভাবেই? অথচ কৃষক,সূফীজম,পতন্জলী,কোটিলীয় অর্থশাস্ত্র্য, খনার বচন,বাৎসায়নের কামসূত্র লালন দর্শন কতো কি আছে আমাদের? অনুবাদটি করতে গিয়ে আমরা সমকালীন সমাজ ও ঘটনার অনেক উদাহরণই দিতে পারতাম, কিন্তু সেসব চিন্তাশীল পাঠকের জন্য তুলে রাখা হলো নিজেদের অস্ত্বিত্ব খানিকটা অনুভবে।

যদিও আমরা এশিয়ার বিভিন্ন দেশে নানাবিধ ইভেন্টের সঙ্গে আমাদের সমাজ জীবনের ঘটনা বা ঘটনার নায়কগুলোকে মিলাতে চেয়েছি যাতে কবিগুরুর ভাষায় বলতে পারি-“দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলাবে- কেউ যাবে নাকো ফিরে?”এই দেয়া-নেয়ার স্বাদটুকুর জন্যই বইটি আলাদা গুরুত্ব বহন করে। তাই আমাদের নিজস্ব চিন্তা-চেতনা বুদ্ধিবৃত্তিক বা অভিজ্ঞতাকেন্দ্রিক পর্যবেক্ষণ যোগ করার চেষ্টা করেছি সংগতভাবেই।

এই অনুবাদ গ্রন্থটি- প্রথমত: তাত্ত্বিক পাঠ দ্বিতীয়ত: তাত্ত্বিক কাঠামোর সাথে জীবন ও জীবিকা বা ঘটনার মিল রেখে বর্ণনা এবং তৃতীয়ত: এ থেকে উত্তোরণের পথ খুঁজে চিন্তার পথকে প্রসারিত করা।

পুবের তথা এশিয়ার জ্ঞানকে আমরা দেখেছি বা দেখি পশ্চিমের চোখ দিয়ে;এতে করে আমাদের প্রযুক্তি আর মননশীলতাকে তারা ধ্বংস করেছে কৌশলেই। সেই রকম একটি কৌশল হলো এশিয়ার ছাত্রদের বৃত্তি দেওয়া তথা পাশ্চাত্যে পড়াশোনা করে পশ্চিমা বুলি আওড়ানো। এরকম পশ্চিমা ফাঁদে পুবের লোকেরা পড়তে গিয়ে আয়ত্ত্ব করেছে পাশ্চাত্যের জ্ঞান। ফলে, আমাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তাদের শেখানো কৌশল প্রয়োগে আমাদের উন্নয়ন তো হয়না বরং হয় ‘নবঘন্ট‘। উদাহরণে বলি-‘আমরা ৭৬ বা ৪২ কে মন্বন্তর বলতে শিখেছি, কেউ কোনদিন গণহত্যা বলিনি। ভাবিওনি। ভারতের রেলকে মুক্তির দিশা হিসেবে দেখেছি, কিন্তু রেলপথে যে, মন্বন্তর হয়ে কোটি কোটি ভারতীয় উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে খুন হয়েছে, কাঁচামাল লুট হয়েছে, ব্রিটেনের তৈরি দ্রব্য প্রায় বিনা শুল্কে ভারতীয় বাজার ধংস করে দখল করেছে, সে বিষয়ে চুপ করে করেছিলাম।‘ কেন? একদা ব্রিটিশরা, আজ আমেরিকানরা যে ভাবে ভারতকে বা আমাদেরকে দেখতে চান সেই ভাবেই তো আমরা নিজেকে তৈরী করে উপস্থাপন করি।

ব্রিটিশ শিক্ষাপদ্ধতি ব্যবস্থার দরুণ, আমাদের ভারতীয় সমাজ কলোনিয়াল ধাঁচে গড়ে উঠে এবং সেই আদলেই মন-মানসিকতার বিকাশও ঘটে থাকে। নিম্নের উদাহরণটি দেখুন –যে ব্যক্তিটি সারা ভারতের গ্রাম-গঞ্জে ঘুরলেন , তার অপার বৈচিত্র্যময়তায় মুগ্ধ হলেন, উপাধি গ্রহণ করলেন মহাত্মনের; সেই তিনি ব্যুয়র যুদ্ধে জেনারেল স্মার্টস এর সঙ্গে দেখা করে দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাসকারী ভারতীয়দের সমর্থনের কথা বলেন। "General Smuts, sir we Indians would like to strengthen the hands of the government in the war. However, our efforts have been rebuffed. Could you inform us about our vices so we would reform and be better citizens of this land?" উত্তরে জেনারেল বলললেন, "Mr. Gandhi, we are not afraid of your vices, we are afraid of your virtues"। গ্রামীণ বাংলায় প্রচলিত প্রবাদ যে, ‘দেশের ঠাকুর ফেলিয়া, বিদেশের ------ ধরে বসি‘ অবস্থা আমাদের। যার কারনে পাশ্চাত্য দর্শন আর দার্শনিকেরা যতোটা সমাদৃত, আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশের দর্শন আর দার্শনিকেরা ততোটাই অবহেলিত। তাই,পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত যুবক কিন্তু পাণিনি, আর্যভট্ট, চাণক্য সেন,খনা,বা বরাহ মিহিরের কৃতিত্বের কথা জানেনা; যে অল্প-স্বল্প সংখ্যক জানে তাও ভাসা ভাসা। ঐতিহ্য আর সমৃদ্ধশালী ভারতীয় দর্শন, ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয় যুবকের কাছে অচ্ছ্যুত বটে। তাই দিলীপ কুমার চক্রবর্তী এদের সম্বন্ধে সরাসরি বলেন- "The model of the Indian past...was foisted on Indians by the hegemonic books written by Western Indologists concerned with language, literature and philosophy who were and perhaps have always been paternalistic at their best and racists at their worst..."। অন্যদিকে লর্ড ম্যাকলে যে তাঁর মিনিট অন এডুকেশনের লেখাতে স্বাজ্ব্যাত্যবোধের চেতনা নিয়ে সদর্পে ঘোষণা করেন-“ভালো একটা ইউরোপীয় লাইব্রেরীর বইয়ের একটি তাকে যে পরিমাণ সাহিত্যজ্ঞান আছে, পুরো ভারত আর আরব সাহিত্যেও সেরকম জ্ঞানের প্রাচুর্যতা নেই।” আসলে এ বক্তব্যের উল্টা চিত্র ভারতীয় সমাজে অন্তত জ্ঞানের বহরের ক্ষেত্রে আমাদের যে সন্দেহ নেই, তারই সপক্ষে এ গ্রন্থটির একটি উদ্দেশ্যো বটে।

অনুবাদ ; জাহিদ সিরাজ , পরিমল রায়; উভয় পিএইচডি গবেষক মালায়া বিশ্ববিদ্যালয়, মালয়শিয়া ।

২টি মন্তব্য:

Indeed

Sounds good.

একটি মন্তব্য পোস্ট করুন